|

Quelles sont les données d'aléa produites par la CCR et comment sont-elles produites ?

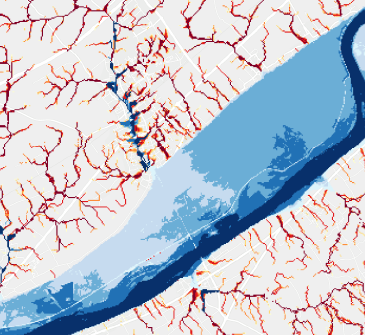

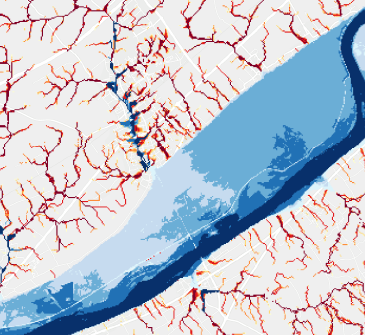

CCR produit des modélisations sur différents aléas, notamment les inondations, avec la distinction entre les inondations par débordement de cours d’eau, par ruissellement ou par submersion marine.

Les modèles CCR sont conçus et réalisés en interne, à l’échelle de la France entière à partir de modèles physiques. La modélisation comporte deux volets : le modèle déterministe, alimenté par des pluies observées afin de simuler des événements réels, et le modèle probabiliste, utilisant des scénarios fictifs de précipitations pour évaluer l'aléa sur des périodes de retour peu fréquentes.

Concernant plus précisément l’aléa ruissellement, les données sont transmises sous format SIG, en raster, pour quatre périodes de retour : inférieure à 20 ans, entre 20 et 50 ans, entre 50 et 100 ans et entre 100 et 200 ans.

Chaque cellule du raster contient une information sur l’intensité maximale du ruissellement calculée sur la période de retour considérée. Une notice explicative précisant le contenu des données, la méthode de modélisation et les limites du modèle accompagne la livraison des données.

Quelles sont les données de sinistralité accessibles ?

Des données de sinistralité peuvent également être transmises aux collectivités, sous format Excel. L’échelle de restitution la plus fine à l’heure actuelle est l’échelle communale :

- Coûts des inondations par année pour chacune des communes de la collectivité

- Coûts des inondations pour un évènement particulier ayant touché le territoire

Les données actuellement transmises couvrent la période 1995 à 2019, période pour laquelle les données sont exhaustives et consolidées. La distinction entre les coûts pour les particuliers et les coûts pour les professionnels peut être réalisée.

Comment une collectivité doit-elle procéder pour bénéficier de ces données ?

Toute collectivité souhaitant acquérir des données peut contacter le département Prévention de la CCR nbauduceau@ccr.fr . Une convention avec la collectivité sera ensuite établie pour la mise à disposition des données souhaitées. A noter : les données sont circonscrites au territoire de la collectivité et leur transmission fait l’objet d’une rétribution financière permettant de couvrir les frais de mise à disposition. Les collectivités peuvent mobiliser les données d’aléa avec différents objectifs : amélioration des connaissances ; mesure de l'exposition des communes au risque d'inondation par débordement et par ruissellement ou encore pour intégrer le ruissellement dans les diagnostics territoriaux de vulnérabilité aux risques d'inondation.A ce jour, une quinzaine de collectivités (EPTB, Syndicats, EPCI…) ont passé des conventions avec CCR pour de la mise à disposition de données. On peut par exemple citer l’EPTB Seine Grands Lacs qui a souhaité mobiliser le modèle ruissellement dans le cadre des PAPI sur son territoire d’intervention.

Quels autres appuis de la CCR aux collectivités outre la production des données ?

La CCR peut agir comme une « courroie de transmission » sur le sujet de la réduction de la vulnérabilité et les diagnostics. Des collectivités comme des porteurs de PAPI peuvent nous contacter pour mener des expérimentations avec les assureurs. Différents croisements peuvent être menés, notamment pour regarder les assureurs les plus présents sur la zone éligible aux diagnostics et d'ensuite mettre en contact collectivités et assureurs. Ceux-ci peuvent par exemple relayer l'information de l'existence de diagnostics auprès de leurs assurés.

|

Quels sont les usages des données CCR en Bourgogne-Franche-Comté, dont vous ayez connaissance ?

Dans le cadre de la convention avec la DGPR signée à la fin de l’année 2021, différents travaux ont été menés par CCR à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, des travaux autour des PPR ont permis d'analyser l’exposition des communes de la région à l’échelle communale à partir des indicateurs de CCR et de proposer un éclairage sur la priorisation des PPR. La question du ruissellement a également fait l'objet d'indicateurs spécifiques pour en montrer le poids dans la région. D'autre part, des travaux ponctuels ont été menés à la demande de la DREAL pour apporter des éléments d'appui dans le cadre du PEP Val de Saône et Côte Viticole ou dans les initiatives sur le TRI du Dijonnais.

Quel regard portez-vous sur la sinistralité de la région BFC ?

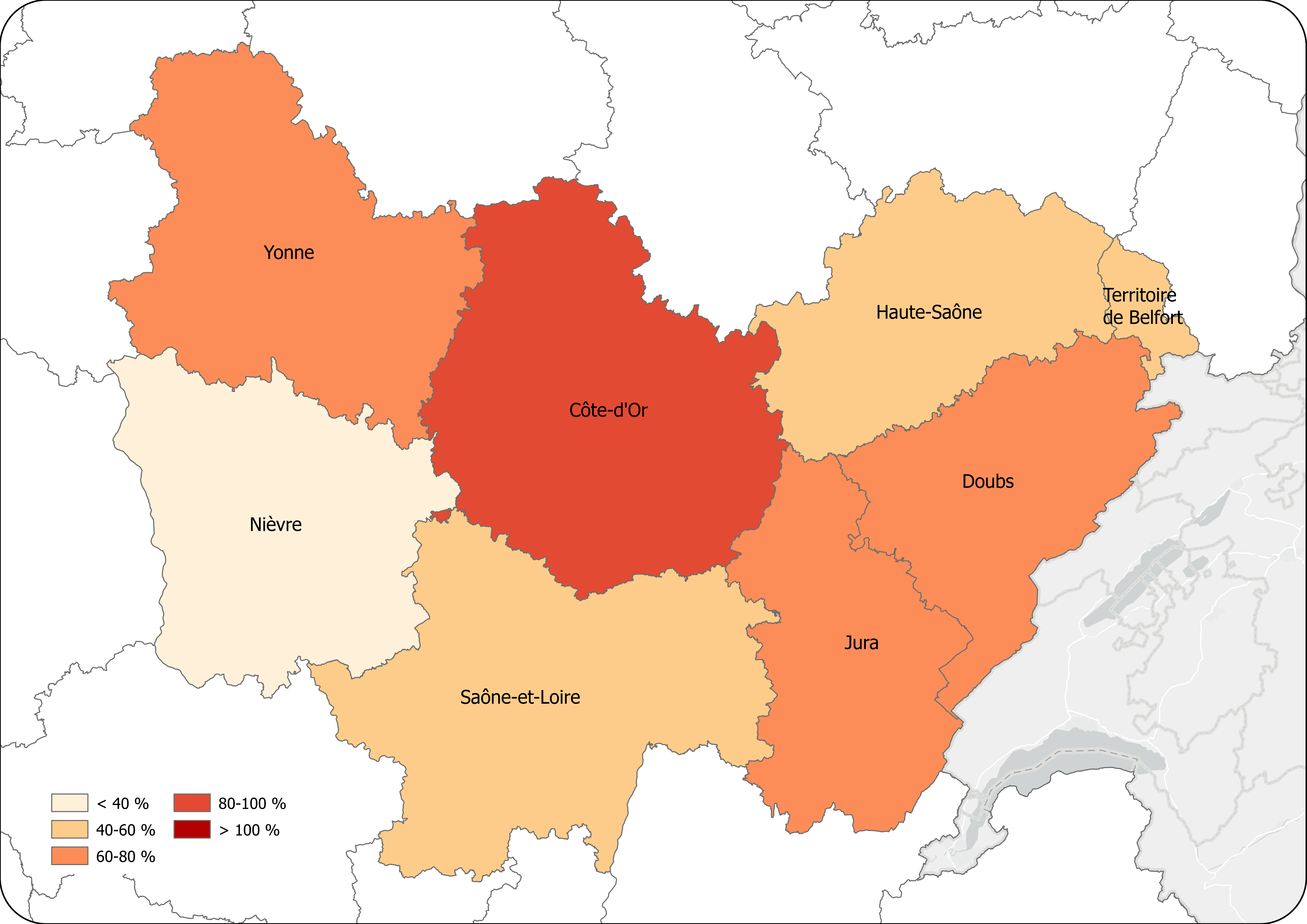

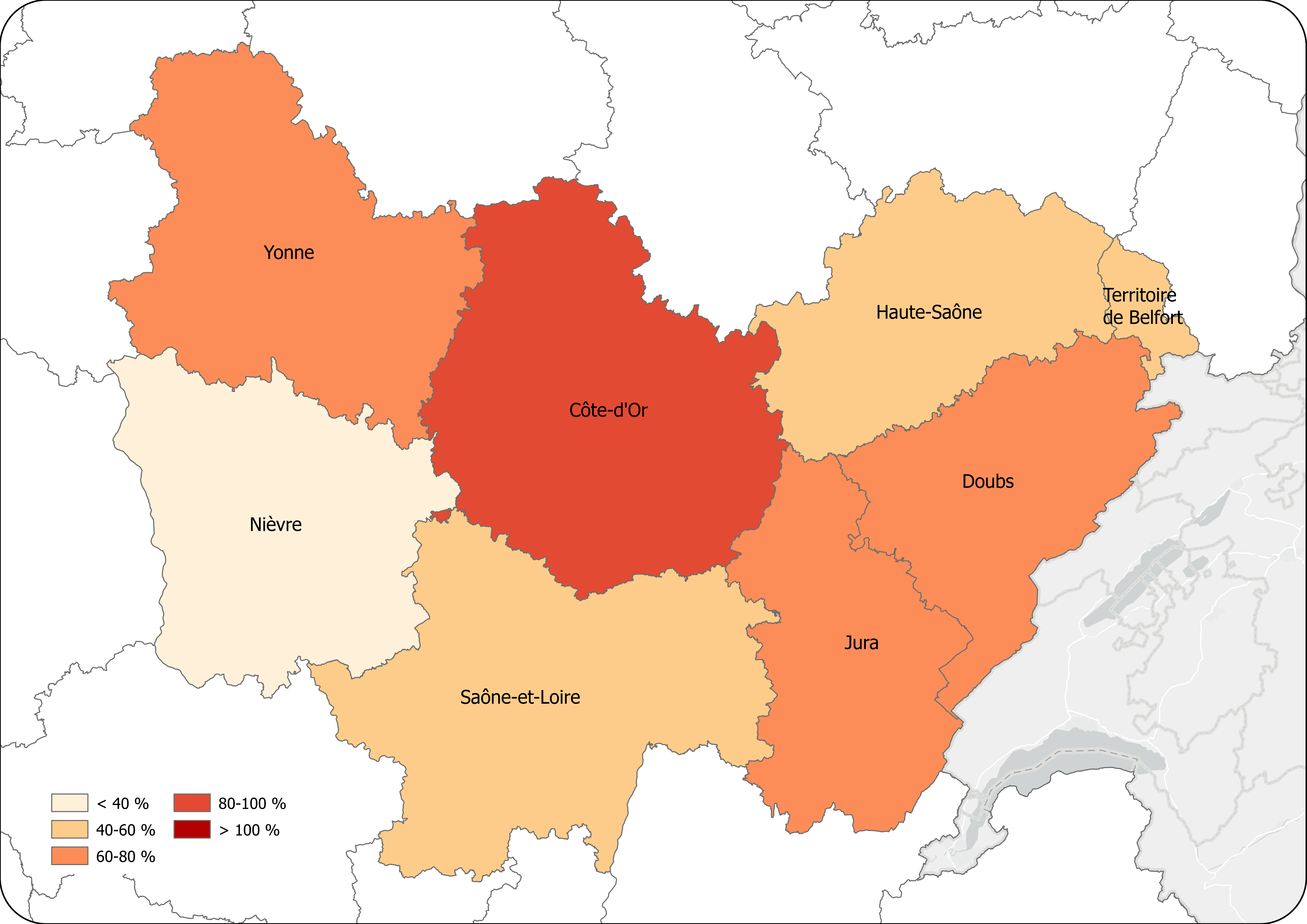

Le coût des dommages assurés dus aux catastrophes naturelles s’élève, dans la région, à près de 700 M€ sur la période 1995-2019, soit 28 M€/an. Les sécheresses géotechniques liées au retrait-gonflement des argiles ont été à l’origine des deux-tiers des dommages assurés que la région a connus et les inondations pèsent pour un tiers. Les estimations de CCR sur la région modélisent une sinistralité potentielle aux alentours de 40 M€/an, tous aléas modélisés confondus. Les projections à horizon 2050 réalisées par CCR, lors de deux études menées avec Météo-France, montrent une augmentation moyenne de 64 % de la sinistralité dans la région, avec la répartition suivante : 76 % d'augmentation pour la sécheresse géotechnique et 59 % pour les inondations. En termes de spatialisation et d’après les modélisations à l’horizon 2050 pour les aléas inondation et sécheresse, 12 EPCI concentrent 50 % de la sinistralité modélisée à horizon 2050, avec en tête de liste Dijon Métropole, la Communauté d'agglomération Pays de Montbéliard agglomération et la Communauté d'agglomérations du Grand Chalon.

Taux d'évolution par département de la sinistralité annuelle moyenne calculée à l’horizon 2050 par rapport à la sinistralité annuelle moyenne à climat actuel pour les aléas inondation et sécheresse

La mise à jour du rapport régional sur la prévention des catastrophes naturelles à travers le FPRNM détaillant ces différents résultats et les croisant avec les données de prévention sortira d'ailleurs courant de cet été.

La CCR mesure-telle l’efficacité de la prévention ? (PAPI, PCS, PPR…)

CCR réalise des études pour mesurer l’efficacité de la prévention. Une étude en 2020 s’est ainsi attachée à montrer l’efficacité des dispositifs tels que les PAPI et PPR dans l’évolution de la sinistralité des communes couvertes. A ainsi été observée une baisse de la fréquence de sinistres de 45 % pour les communes couvertes par un PPR. Un prolongement de cette étude sera publié d’ici la fin de l’année afin d'estimer le montant des dommages assurés évités grâce aux PPRi dans le passé, à présent et à l'avenir en complétant par des estimations chiffrées de dommages évités et de projetant les calculs à 2050.

|